《皮肤滚针》团体标准解读

一、立项背景与意义

“皮肤滚针”作为中医微创领域的常用器具,因其在医疗、美容领域的广泛应用,市场规模持续扩大。但行业快速发展的同时,暴露诸多问题:产品质量参差不齐、规格混乱、缺乏统一技术规范,导致临床安全风险增加,制约产业健康发展。在此背景下,《皮肤滚针》团体标准的制定成为行业迫切需求。

从政策层面看,《中华人民共和国标准化法》明确团体标准法律地位,《推荐性国家标准采信团体标准暂行规定》为先进团体标准转化提供路径,为皮肤滚针标准化工作提供支撑。技术层面,材料工艺进步与临床研究积累,为标准指标设定奠定基础。该标准的出台,旨在建立行业质量基准,规范市场秩序,推动中医器械技术升级,助力中医药国际化发展。

二、核心内容与技术突破

(一)标准框架与技术体系

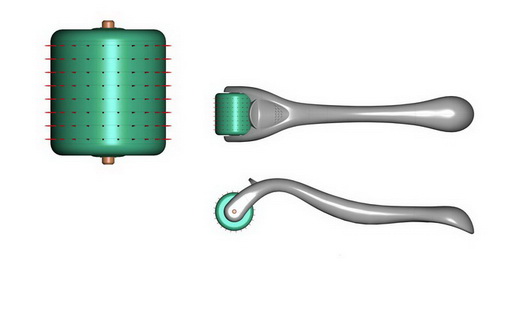

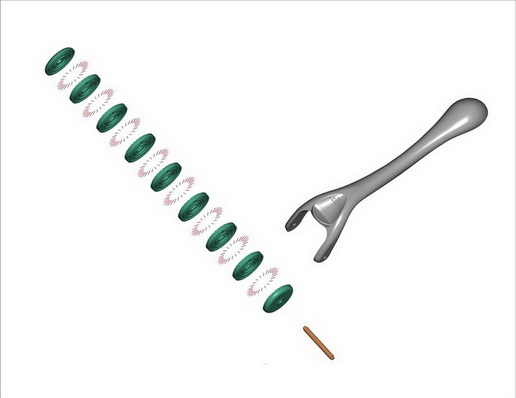

标准构建了覆盖皮肤滚针全生命周期的技术规范体系,适用于产品制造与检验。在术语定义部分,明确皮肤滚针 “手柄 + 滚轮 + 微针” 的结构特征,以及 “制造微创通道、导入有效成分” 的功能定位,区分 “一次性使用” 与 “可重复使用” 产品属性。分类上,按滚轮工艺分为一体成型式与组合式,规格划分结合针体直径(0.16-0.25mm)与外露长度(0.2-3.0mm),形成系统化产品序列。

性能要求涵盖材质、外观、尺寸公差、物理性能等关键维度:针体采用 06Cr19Ni10 不锈钢或同等材质,确保刚性与耐腐蚀性;外观要求光滑无缺陷,尺寸公差控制在 ±0.02mm 至 ±0.20mm 区间;创新性提出 “针体硬度>460HV0.2”(接近医用手术刀级别)、“微针脱落率零容忍”(5000 次滚动测试)等指标,强化安全底线。

(二)关键技术指标解析

1.安全性控制:环氧乙烷残留量≤10μg/g,严于行业常规 20μg/g 的要求,降低化学残留风险;通过 “微距影像分析法” 检测针体排列密度(≥20 根 /cm²),较传统目检法效率提升 8 倍,确保穿刺均匀性。

2.有效性保障:滚轮转动灵活度指标(轴向间隙<0.1mm,径向摆动<0.5°)保障操作流畅性;透皮通道一致性通过皮肤模型测试(变异系数 CV≤15%),确保药物导入效率稳定。临床数据显示,标准化操作可使糖尿病足药物渗透率从 38% 提升至 67%。

3.兼容性创新:材质兼容体系涵盖 5 类医用高分子材料与不锈钢,适配 EO 灭菌、辐照等 4 种灭菌方式,满足不同生产场景需求。组合式滚轮厚度计算公式(6+2*N mm,N 为滚轮片数)与手柄人机工学尺寸系列,为产品设计提供量化依据。

(三)试验方法与检验规则

标准配套完善的检测方法,如用游标卡尺测量尺寸、维氏硬度计检测针体硬度、《中国药典》无菌试验等,确保指标可验证。检验规则区分出厂检验与型式检验,采用 GB/T 2828.1 抽样方案,设置 AQL 接收质量限,构建全流程质量控制体系。

三、实施效益与未来前景

标准实施将对产业链产生多维度影响:对生产端,明确的质量要求倒逼企业升级工艺,如推动微针精密加工技术、高分子材料改性等领域创新;对市场端,统一的规格与性能指标便于监管部门执法,消费者可依据标准选择合规产品,促进行业优胜劣汰。经济效益方面,标准化生产可降低企业合规成本,提升产品国际竞争力,助力突破技术性贸易壁垒。

在临床应用层面,标准配套操作图谱已纳入国家中医药适宜技术推广目录,缩短 50% 培训周期,推动技术在基层医疗与美容机构普及。未来,随着标准的宣贯与实施,皮肤滚针行业将逐步实现从 “野蛮生长” 到 “规范发展” 的转型,为中医微创技术的标准化、国际化提供范本。

四、结语

《皮肤滚针》团体标准的发布,是中医器械领域标准化建设的重要实践。它立足行业现实需求,构建了科学、严谨的技术规范,为产品质量控制提供了可操作的依据,有助于提升行业整体水平,保障患者用械安全。随着标准的落地实施,其在规范市场秩序、推动技术创新、促进中医药传播等方面的作用将逐步显现,为中医器械产业的可持续发展奠定坚实基础。

撰稿与插图:陈悦婷

修 改:董国锋 审 定:武晓冬

网 站:董国锋 公众号:胡 静